(1)メーカーってどんな業界?

私たちの周りには、スマホや財布、食品や自動車までさまざまな製品がある。メーカーとは、そうした「モノ(製品)」を生産する企業のことで、製造業とも呼ばれている。作っている製品の分野ごとに、自動車メーカー、鉄鋼メーカー、精密機械メーカー、食品メーカー、アパレルメーカーなどに分類される。

製造業は日本のGDP(国内総生産)の2割を占める基幹産業であり、優れたモノづくりが、日本の産業や文化の発展を支えてきた。政府もさまざまな政策や顕彰制度で「モノづくり日本」のさらなる振興を目指している。

製造現場では、生産工場の海外展開が増え、この傾向は今度も拡大していくとみられる一方、本部機能を国内拠点に集約するなど、海外拠点と国内拠点の役割の明確化を進める企業も多い。また、モノづくりがIoT(後述)やAI、デジタル化によって大きな変革期を迎えている今、オープンイノベーションやベンチャー企業との連携、人材の多様化を進める企業も増えつつある。

(2)メーカーの仕組み

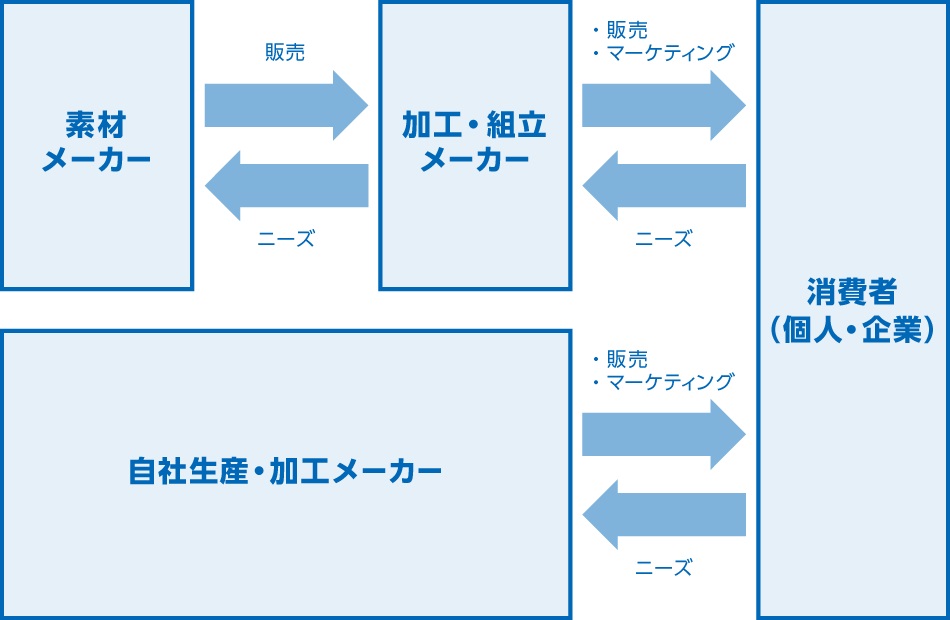

メーカーは、企業規模や製品によって、素材の加工から組み立てまで全工程を自社で行う企業もあれば、素材の加工、組み立てなど、一部だけを担う企業もある。

メーカーは、手がけている製品によって「素材メーカー」「加工・組立メーカー」「自社生産・加工メーカー」の3つに分類することができる。「素材メーカー」にあたるのは、化学メーカー、鉄鋼メーカーなど。化学素材、樹脂、ゴム、鉄鋼、非鉄金属、紙、ガラス素材といった、製品の基となる素材を作っている。一方、「加工・組立メーカー」は、素材メーカーで生産されたモノを加工・組立てる役割。自動車、食品メーカーなどがこちらに分類される。3つ目の「自社生産・加工メーカー」で代表的なのが化粧品メーカーや医薬品メーカーだ。自社で素材となる化学物質を研究・開発・生産し、自社内で加工して最終製品に仕上げ、消費者に販売するというように、自社の中で原料(素材)加工から製品化までを一貫して行うスタイルを取る。

また、「製品を販売する相手が誰か」によってメーカーは2つのタイプに分類できる。企業に向けて製品をつくっている、B to B(=Business to Business)型と、一般消費者に向けて製品をつくっているB to C(=Business to Consumer)型だ。

B to Bのメーカーには、原料や副原料を加工して企業に販売する鉄鋼メーカーや石油・化学メーカーなど素材を扱うメーカー、生産設備をつくって企業に販売する機械メーカーなどがある。B to Cのメーカーは、食品メーカーや化粧品メーカー、自動車メーカーなど、店頭で消費者が購入できる製品をつくっている。自社で生産・加工までするメーカーや、素材を仕入れて加工・組み立てを行うメーカーなど、企業規模も製造内容もさまざまだが、製品名や企業名が身近なため、就職を考える学生にはなじみがあり人気がある。一方、B to Bのメーカーは、日常生活での接点は少なくても、中には世界的な特許や技術を保有していたり、海外の市場で大きなシェアを獲得していたりする企業もある。

B to B、 B to Cにかかわらず、現在多くのメーカーが取り組みを進めているのが「IoT」だ。これはInternet of Thingsの略。「モノのインターネット化」とも呼ばれ、従来はインターネットと縁遠いと考えられたモノに通信機能を持たせ、遠くからでも位置確認や操作、情報のやりとりなどを可能にする技術を指す。例えば、橋にセンサーを埋め込み、振動などの情報を集めて最適な時期に整備を行ったり、自社工場と取引先企業との間で商品がどのように保管・輸送されたかを把握(トレーサビリティ管理)したり、設計開発と生産現場の間でデータを共有して開発にかかる時間(リードタイム)を削減するなど、多様な領域で新たな活用法が模索されている。

(3)メーカーの動き

「モノづくり+α」へ

製品開発のスピードが加速し、新製品を出しても話題性や新規性が失われるのが速く、また追随商品の登場までの期間が短くなっている。そうした中、「モノ」そのものによる高付加価値化だけでなく、「サービス」や「モノの背景にあるストーリー」などの+αの価値を生み出そうという動きが出ている。製品のライフサイクルの長期化のための、ブランド化や差異化を図るねらいだ。

新規事業の開拓

従来のメーカーは、製品を売った段階でビジネスが完結していたが、その後もさまざまなサービスを継続的に提供することで、製品販売後も収益を得る仕組みづくりが模索されている。例えば健康機器メーカーの場合、インターネットに接続された機器から利用者の健康状態を把握し、適切なアドバイスを行うサービスを提供するなど、長期間にわたって顧客と接点を持ち続ける取り組みがなされている。

グローバルニッチ

製造業のグローバル化は、生産拠点を海外に移すことによる製造コストの削減や、現地生産・現地販売による輸送コストの削減だけではない。自社の強みを生かして、国際市場の開拓に取り組む、いわゆるグローバルニッチを目指す動きもある。突出した技術で特定の分野では唯一無二のグローバルトップの製品を作ったり、多品種少量生産に応える、生産性の高い製造ラインを海外でプロデュースしたりするなど、B to Bの海外展開にも新たなビジネスモデルが誕生している。

オープンイノベーションの推進

ほかの企業や研究機関などを巻き込んで革新を起こす「オープンイノベーション」の推進を、経営課題ととらえているメーカーは多い。これまでは自社の人材や技術だけを使って製品開発をしてきたが、ニーズの変化や多様化に対応していくために人材の多様化・ダイバーシティ化を図る企業や、技術革新のスピードに応えるために、開発に要する時間を短縮化するオープンイノベーションを推進する企業が今度は増えていくだろう。

(4)どんな職種がある?

営業

顧客企業や流通に適切な製品を提案・販売する。問屋、卸、商社などに向けた営業と、大手小売りチェーンなどの流通に向けた営業とがあり、それぞれの相手先のニーズを満たす製品を提案し、ときには新たなルートも開拓する。

生産管理

製品が一定の品質と、市場に応じた適切な製造量を保てるよう、スケジュールや計画を立て、生産ラインと製造量を管理する仕事。

商品企画

市場のニーズを調査・分析し、既存品の改良や新製品の方向性を提案する。試作や開発、対顧客企業に向けたセールスツールやキャンペーンの企画まで行うケースもある。

研究開発

製品を生み出すための技術を研究したり、商品企画や生産部門と連携しながら既存品の改良や新製品の開発をしたりする。素材メーカーや、自社生産・加工メーカーでは、素材の開発や技術開発などの基礎研究も行われる。

製造

工場などの生産ラインで実際にモノづくりに携わる仕事。

宣伝・広報

マスメディアやインターネットなどを使い、自社製品の情報を消費者に伝える。

資材調達

製品を作るために欠かせない素材や材料を、国内外から買い付ける。

▼2026年卒向け詳細情報▼

簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。

——————————————————

※記事制作時の業界状況を基にしています

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。