不動産業界とは

不動産業界とは、土地や建物などにかかわる業界のこと。商業施設やビル、マンション、リゾート施設などを開発するデベロッパー(開発業者)、注文住宅や、建売住宅などを手がけるハウスメーカー、物件の売買・賃貸を仲介する不動産仲介業者、マンションや一戸建ての販売を手がける住宅販売会社、そして、不動産物件を管理する管理会社などがある。

また、マンションやビルなどの建設にかかわる総合建設企業(ゼネコン)なども、不動産業の重要な役割を担っている。

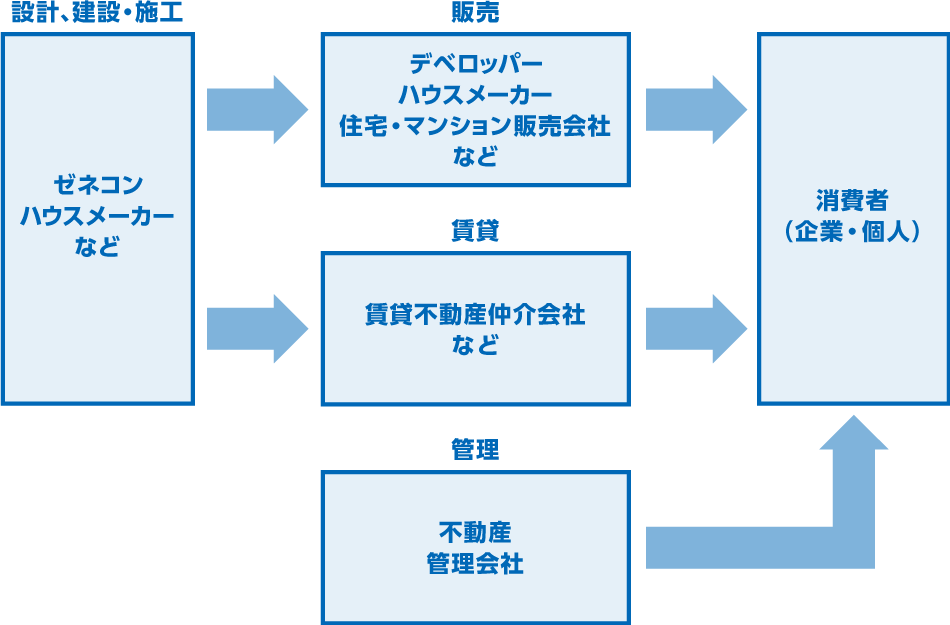

不動産業界の仕組み

不動産業界は、「設計、建設・施工」「販売」「賃貸」「管理」に従事する企業の4つに大別できる。

新築物件の場合、デベロッパーが土地を仕入れ、ゼネコンやハウスメーカーと協力しながらマンションや一戸建て住宅、ビルなどを建て、それをデベロッパー自身、あるいはハウスメーカーや販売会社が個人・法人の顧客に販売する。

また、中古物件や賃貸物件の場合、売り主・家主から買い主・借り主に仲介するのは、不動産仲介会社の役割だ。

そしてマンションやビルは、建物の保守・管理をしたり入居者の満足度を高めたりするために、不動産管理会社が管理サービスを提供している。

不動産業界の現状

不動産業界の市場動向

不動産経済研究所によれば、2021年に全国で発売された分譲マンションの戸数は7万7552戸。前年(5万9907戸)に比べて29.5%増となり、2年ぶりの7万戸台となった。首都圏(3万3636戸、前年比23.5%増)、近畿圏(1万8951戸、前年比24.7%増)、東海・中京圏(7481戸、前年比38.9%増)などの大都市圏のみならず、そのほかの地域も数字を伸ばしている。特に、首都圏以外の関東地区(1771戸)は前年比132.1%増となっている。

分譲マンションは投資対象としても人気があったが、北関東などの首都圏以外の関東地区における住宅需要も高まった背景としては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの企業でテレワーク導入が進んだことが挙げられる。通勤時間に拘束されず、住環境を選択できるようになったことで、首都圏近郊への引っ越しや地方移住といった選択も増えたと考えられる。

また、国土交通省によれば、2021年の新設住宅着工戸数は85万6484戸。前年の81万5340戸から5.0%増え、5年ぶりの増加となった。内訳は、「持家」が前年比9.4%増の28万5575戸、「貸家」が前年比4.8%増の32万1376戸、「分譲住宅」が前年比1.5%増の24万3944戸だった。「持家」「分譲住宅」は、前年の減少から再びの増加となっており、「貸家」は4年ぶりの増加となった。コロナ禍のステイホームに適した家造り需要を取り込み、業績をキープしたと言えるだろう。

中古マンション市場も活発

近ごろでは、中古マンション市場も活発だ。従来は新築マンションの建設を手がけていた企業が、新たな収益の柱を求め、老朽化した中古マンションなどに大規模な改築・改装を施して価値を高める「リノベーション」や、壁紙の張り替えなど比較的小規模な手直しを行う「リフォーム」の市場に進出するケースが目立つ。

一戸建ての分野での動き

一戸建ての分野でも、リフォーム部門を強化するなど中古市場への取り組みを進める企業は少なくない。また、中古住宅を貸し出す際に家賃保証を行う仕組みを整えるなど、所有者が自宅を貸し出しやすくする環境を用意するといった試みを始めたハウスメーカーもある。中古市場を活性化することで、リフォームなどの商機を増やすのが狙いとみられる。

不動産業界の今後の展望

消費者意識に合わせた環境への取り組みとICT活用

近年は消費者の環境への関心が高まっていることもあり、省エネ型住宅への取り組みが加速している。普及期に入ってきたのが、「ネット・ゼロ・エネルギー住宅」。これはZEH(net Zero Energy Houseの略。「ゼッチ」と読む)とも呼ばれ、家庭内の消費量より多くの電力を自家発電することで、エネルギー消費量を実質ゼロ以下にするというものだ。

また、自家発電システム、蓄電池、HEMS(※)などを組み合わせ、エネルギー消費量を減らすことを目指した「スマートハウス」関連の動向にも注目が集まっている。商業施設などでは、人流をAIカメラで把握して、密の回避や、より商品を売りやすいレイアウトを検討するといった取り組みもあり、「管理」の分野でのICTの活用が進んでいる。

※HEMS…Home Energy Management Systemの略語。「ヘムス」と読む。ITやセンサーを活用して住宅内のエネルギーを管理する仕組みのこと。

東京オリンピック特需後の動き

東京オリンピック特需による建設ラッシュが終了した後も、反動による値崩れは起きず、新築マンションの引き合いは多い。一方ゼネコンなどでは、大型の公共事業案件が一巡したことにより、業績の見通しに不安が生じている。生産性を向上させる動きとして、大手ゼネコン各社は建設ロボットやAIなどを導入することで、建設業界のDX(※)化を推進している。

※DX…デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略語。デジタル技術を活用した変革のこと。企業が業務プロセスや、製品・サービス、ビジネスモデルを変革すること。

建設業界全体においてDX化が進む

国土交通省では、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのすべての建設生産プロセスでICTなどを活用する「i-Construction」を推進し、2025年までに建設現場における生産性の2割向上を目指している。「i-Construction」の取り組みにおいては、これまで3次元モデルを活用し、社会資本の整備、管理を行うCIM(Construction Information Modeling/Management)を導入することで受発注者双方の業務効率化・高度化を推進してきた。

これに加え、 BIM(Building Information Modeling)推進に向かう動きもある。BIMとは、「建物の建設前にコンピュータ上に3次元のデジタルモデル(BIMモデル)を作製し、建物の基本情報など建築物のデータベースを情報活用する」という新しいワークフローだ。計画、調査、設計段階から導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても3次元デジタルモデルを連携・発展させていくことで、事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし、一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図ることを目的としている。国土交通省では産官学が一体となってBIMとCIMを推進していく方針を掲げている。

不動産業界のHot Topics

アジアへの進出はコロナ禍で小休止

近年、不動産会社が中国やASEAN諸国に進出するケースが目立っていたが、コロナ禍の影響により進捗が遅れている。人口減少によって国内市場が先細りになることを視野に、海外に活路を求める企業は多く、マンションなどの建設に加え、近隣エリアのバス運行や医療施設の配置などを含めた街づくり全般に携わることもある。

旧耐震基準マンションの動向に注目

1981年に建築基準法の「耐震基準」が大改定されたが、それ以前に建てられたマンションの中には耐震性に不安のあるものが少なくないと言われる。これらのマンションは2022年時点で築40年以上が過ぎており、今後も引き続き、建て替えの議論が進むとみられる。

物流施設の需要が高まる

コロナ禍の外出自粛による巣ごもり需要の影響によって、EC(Electronic Commerce:電子商取引)などの利用が活発になった。これを受けてECで販売された商品の配送に必要となる大型の物流施設や物流施設の省人化設備、自動化設備のニーズが高まっている。この傾向は長期的に続くとみられ、新規施設の建設などが期待されている。

大阪・関西万博の開催に向け、大阪駅周辺の再開発が進む

2025年に開催予定の大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)に向け、開催地の夢洲までの鉄道延伸などの交通インフラ整備が進められている。また、大阪駅周辺や梅田エリアなどでは大規模な都市の再開発計画が進められており、大型商業施設やオフィスビル、高層マンションなどの建設も予定されている。これらにより、大阪における不動産市場の価値が向上することも期待されている。

ロボット活用による生産性向上

大手ゼネコン各社では、施工や点検、清掃などを担うロボットの活用を進め、生産性の向上と就労人材不足への対応を図っている。各社が共同で開発する取り組みもあり、建設ロボット・IoT(モノのインターネット)分野の研究開発をゼネコン16社が共同で実施するコンソーシアムなども立ち上げられている。

関連業界とのつながり

金融(都市銀行、地方銀行、信用金庫・信用組合など)

デベロッパーは土地や物件を仕入れる際に必要な資金を、金融機関から調達することが多い。また金融機関には、企業や資産家が土地を売却するなどの情報が入りやすいため、不動産会社が金融機関から売り地や売却物件の情報を得ることもある。

介護・福祉

高齢者向けの設備、サービスを備えたマンションを建設するため、介護事業者と連携することもある。

住宅関連の資材メーカー

建築用木材を扱う木材メーカー、壁材・床材・ガラスなどを扱う化学メーカー、トイレやユニットバス、ドア、アルミサッシなどを扱う各種メーカーから建築資材を仕入れる。

▼2026年卒向け詳細情報▼

簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。

——————————————————

※記事制作時の業界状況を基にしています

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。